[인천일보] (한·중 수교 30주년 특별기획 - 新고려도경) 2. 한·중 최초 교류의 물꼬를 튼 대중국 최대 무역항 '인천항' (2022.08.31)

Author

관리자

Date

2023-12-28 00:40

Views

624

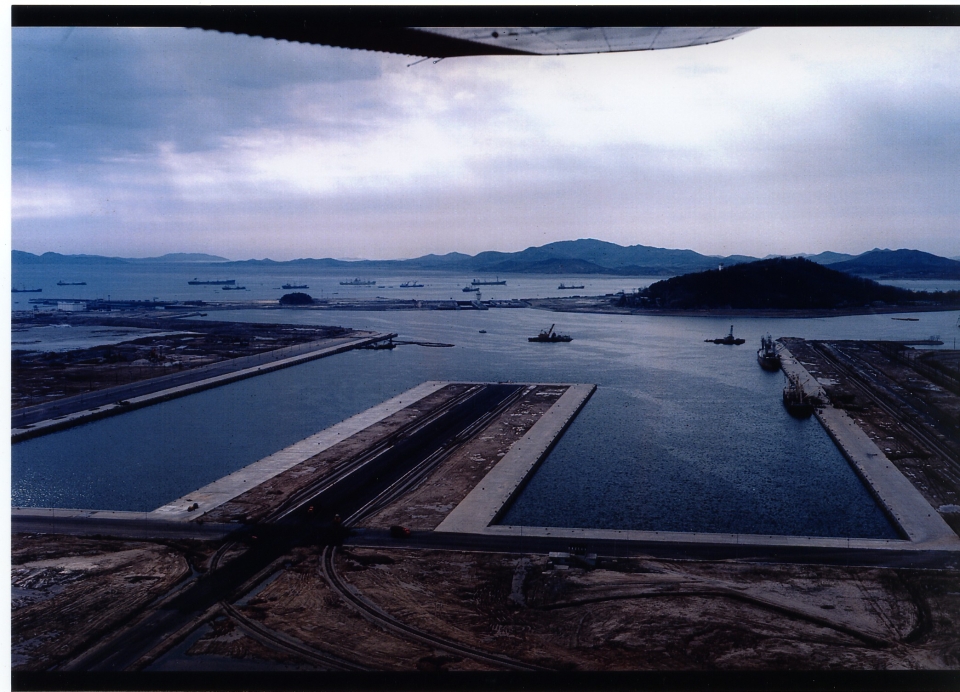

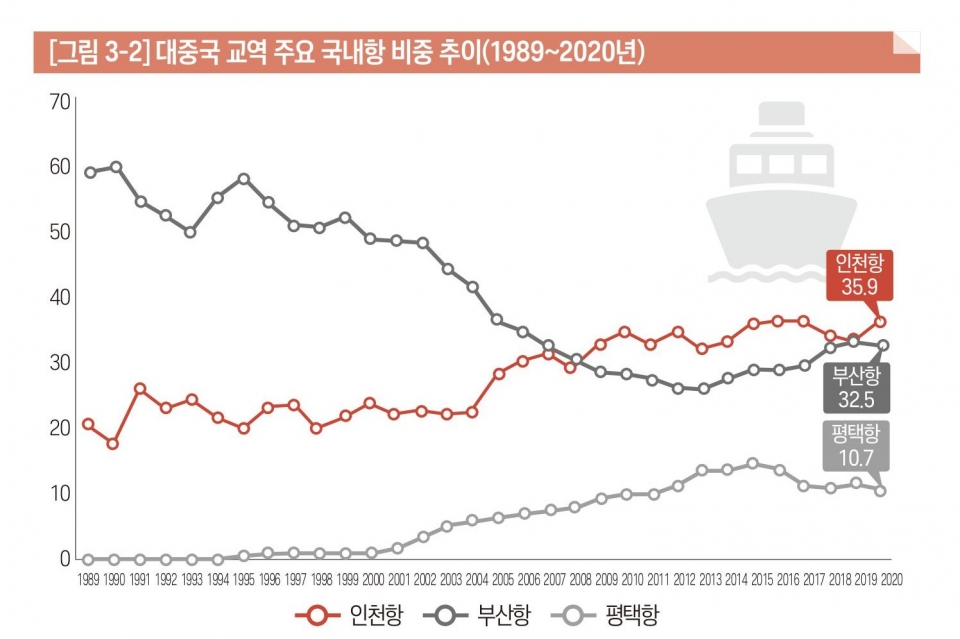

| 바닷길·하늘길 따라 '격변의 30년' 1990년 인천항서 '골든브릿지' 취항 한·중 첫 카페리선…웨이하이 노선 2020년 국제여객터미널 시대 활짝 같은 날 '뉴골든브릿지7호'도 입항 2020년 중국 교역 규모 537억달러 악재 속 대중국 최대 무역항 발돋움  지난 30년은 '격변의 시간'이었다. 1992년 한·중 수교로 '냉전'이라는 장막이 걷힌 황해는 다시 교류의 바다가 됐고, 양국은 경제 대국으로 부상했다. 코로나19를 비롯한 숱한 위기에도 인천항과 인천국제공항으로 열린 개방의 문은 한·중 관계의 버팀목이었다. 수교 이전에 카페리 항로를 통해 민간 교류를 시작한 곳도, 시간을 거슬러 황해 물길로 한·중 관계를 이어온 곳도 인천이었다. 천 년의 바닷길은 하늘길로 뻗었고, 동아시아는 새로운 역사를 썼다.  1990년 9월15일 오후 4시 인천항 1부두에서 '골든브릿지'로 이름 붙은 여객선이 닻을 올렸다. 승객 132명과 선원 34명이 탄 배의 목적지는 중국 산둥(山東)성 웨이하이(威海). 350㎞ 뱃길을 17시간 동안 항해한 골든브릿지호는 한·중 최초 카페리선이었다. 골든브릿지호가 취항하기 50여일 전인 1990년 7월23일 양국 정부는 카페리 사업 개시에 합의했다. 20일 뒤 한·중 합작 선사인 '위동항운유한공사'가 설립됐다. 골든브릿지호는 출항 사흘 뒤인 9월18일 오후 1시35분 인천항에 되돌아왔다. 입항한 골든브릿지호에는 고국땅을 방문한 중국 조선족 동포 182명도 타고 있었다. 일제강점기 강제징용으로 만주에 끌려갔던 가족 등을 만나려고 국제여객터미널에는 200여명의 환영 인파가 몰렸다. 한·중 수교 2년 전이었다.  ▲ 제2도크가 들어선 1975년 인천 내항 모습. 인천항에선 한∙중 수교 2년 전인 1990년 9월15일 중국 웨이하이(威海)를 연결하는 최초 카페리선이 취항했다. /사진제공=인천항만공사  ▲ 900년 전 <고려도경>에 기록된 황해 뱃길의 출발지 중국 닝보(寧波)와 인천항을 오가는 정기 컨테이너선 항로가 2006년 12월10일 개설되면서 입항 행사가 열리고 있다. /사진제공=인천항만공사 ▲황해 오간 카페리, 한중 교류 물꼬 골든브릿지호는 이름 그대로 한국과 중국을 연결하는 '황금다리'가 됐다. 냉전 시기 황해에 둘러졌던 장막을 걷어내고 매주 두 차례씩 인천과 웨이하이를 오갔다. 골든브릿지호가 물꼬를 튼 양국의 교류는 이듬해 12월24일 인천∼텐진(天津) 국제여객선 항로 개설로 이어졌다. 수교 이전부터 인천과 황금다리로 이어진 웨이하이는 황해 바닷길에서 남다른 사연을 안고 있는 도시다. 9세기 황해를 주름잡았던 장보고는 산둥성 법화원과 완도 청해진을 거점으로 동아시아 해상 교역 네트워크를 건설했다. 법화원, 그리고 장보고상이 남아 있는 곳이 웨이하이다. 인천과 웨이하이는 2015년 한·중 자유무역협정(FTA)이 체결되면서 지방경제협력 시범지구로 지정되기도 했다.  ▲ 2015년 6월 개장한 인천 신항. 중국 항만과 인천항을 오가는 수출입이 늘어나면서 지난해 중국 컨테이너 물동량은 200만TEU를 돌파했다. /사진제공=인천항만공사 1992년 8월24일 한·중 수교는 황해 뱃길을 넓혔다. 특히 인천항은 양국 교류의 교두보로 자리매김했다. 1993년 칭다오(靑島), 1995년 다롄(大_), 1998년 단둥(丹東) 노선이 잇따라 개설됐다. 한·중 카페리 항로의 성격도 차츰 바뀌었다. 초창기 국제여객선 이용객 상당수는 일명 '보따리상'으로 불린 소무역상이었다. 1990년대 후반에는 여객선을 타고 양국을 넘나드는 보따리상을 통한 교역 규모가 10억 달러를 웃돈다는 추정치가 나오기도 했다. 하지만 2000년대 들어 한류 영향 등으로 중국인 관광객이 급격히 늘었다. 연간 카페리 여객 수는 코로나19로 국제 여객 운송이 중단되기 이전이었던 2019년 102만7019명에 달했다. 인천항과 중국을 오가는 카페리 노선은 옌타이(煙臺), 스다오(石島), 렌윈강(連雲港), 잉커우(營口), 친황다오(秦皇島) 등이 추가되며 10개로 늘었다. 산둥성을 중심으로 개설됐던 항로도 랴오닝성(遼寧省)·허베이성(河北)·장쑤성(江_省) 등지로 다양해졌다.  ▲ 2016년 10월 신규 건조 선박으로 한∙중 카페리 항로에 취항한 화동명주8호가 인천항에 정박하고 있다. /사진제공=인천항만공사 ▲사드 갈등, 인천항에도 찬바람 증가세를 거듭했던 한·중 교류에도 고비는 찾아왔다. 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치 이후 한한령(限韓令)으로 일컬어지는 중국의 압박 조치들은 양국 사이의 국경을 새삼 일깨웠다. 2016년 7월 한국과 미국은 사드 한반도 배치를 공식 발표했다. 사드 배치에 반발한 중국과의 갈등이 깊어지면서 한·중은 수교 이후 최악의 관계로 치달았다. 급기야 이듬해 3월 중국인들의 한국행 단체관광 비자 발급이 중단됐다. 앞서 그해 1월에는 인천행 크루즈선 운항이 취소되는 사태도 벌어졌다. 갈등 여파는 카페리 여객 숫자에서도 나타난다. '인천항 주요통계' 자료를 보면 인천과 중국을 오가는 카페리 10개 노선 여객은 2016년 92만319명이었지만, 관광 제한 조치가 본격화한 이듬해 60만365명으로 대폭 줄었다. 전국 한·중 카페리 여객의 60% 이상을 운송하는 인천 항로는 사드 사태로 인한 위기에 직면했다. 사드 문제로 인한 갈등은 양국 관계에서 '구동존이(求同存異·공통점은 추구하고 다른 점은 그대로 둔다)' 자세의 중요성도 새삼 부각시켰다. 인천연구원은 최근 발간한 '인천의 중국 도시외교 기본 방향과 과제' 보고서에서 “긴 호흡으로 상호 이익이 되는 상생적 한·중 관계 모색이 필요하다”며 “여러 영역에서 양국 관계를 이어온 지방정부의 역할을 재조명하고 향후 미래지향적 한·중 관계를 발전시키는 데 활용할 필요가 있다”고 진단했다.  ▲ 국내 항만 중국 교역 비중 추이 ▲대중국 최대 무역항, 동북아 허브로 2020년 6월15일 인천대교 아래로 '뉴골든브릿지7'호가 모습을 나타냈다. 인천과 웨이하이를 오가는 뉴골든브릿지7호는 같은 날 송도 신항에서 새로 문을 연 국제여객터미널에 처음으로 입항한 카페리선이었다. 30년 전 한·중 최초 카페리선이었던 골든브릿지호의 후예는 새로운 인천항 국제여객터미널의 시대를 열었다. 코로나19 여파로 당시 뉴골든브릿지7호는 승객을 태우진 않았지만, 전날 웨이하이에서 315TEU(1TEU는 6m길이 컨테이너) 화물 컨테이너를 싣고 14시간 만에 도착했다. 코로나19 이전 뉴골든브릿지7호의 연간 승객 수는 14만 명, 화물 컨테이너 물동량은 6만4000TEU 규모였다. 2015년 신항 개장에 이어 2019년과 2020년 크루즈터미널, 국제여객터미널이 잇따라 문을 연 인천항은 대중국 최대 무역항으로 발돋움했다. 인차이나포럼 자료를 보면, 2020년 기준 인천항을 통한 중국 교역 규모는 537억5138만 달러에 이른다. 국내 항만 중국 수출입 비중 가운데 35.9%로 가장 높은 수치다. 중국 수출입 규모는 1990년대 부산항이 가장 컸으나, 2009년 이후 인천항 비중이 많아졌다. 국내 무역항 가운데 컨테이너 물동량이 335만4000TEU(지난해 기준)로 두 번째로 많은 인천항은 동북아 물류 교역의 거점 항만으로 자리매김하고 있다. 인천항만공사(IPA) 관계자는 “중국 연안 항만을 부채꼴로 오가는 항로를 가진 인천항은 양국이 '전략적 동반자 관계'로 오기까지 중요한 역할을 했다”며 “신항과 국제여객터미널, 항만배후단지 등을 통해 중국과의 교류 확대에도 대비하고 있다”고 말했다. /이순민 기자 smlee@incheonilbo.com http://www.incheonilbo.com/news/articleView.html?idxno=1159220 |